Farm-Food-Climate vereint eine Vielzahl an Stakeholdern in kollaborativen Projekten für systemwirksame Lösungen. Dabei initiieren und begleiten wir Projekte, die eine positive Veränderung in den Systemen der Ernährung und Landwirtschaft bewirken können. Wir fokussieren uns besonders auf diejenigen Projekte, die nur in Kollaboration entstehen können, wie beispielsweise das Schaffen neuer Standards oder Angebotsbündel für beispielsweise Landwirt:innen, dem Pilotieren mit Verwaltungen oder Gemeinwohl-Produkte bzw. Öffentliche Güter. Darüber hinaus veranstaltet Farm-Food-Climate Veranstaltungen bei denen sich gleichgesinnte Akteur:innen des Sektors kennenlernen und austauschen können.

Gemeinsam für eine zukunftsfähige Ernährung und Landwirtschaft.

Unsere Ernährungssysteme und die Landwirtschaft brauchen eine Transformation. Jetzt haben wir die Chance, gemeinsam umzusteuern.

Das Streben nach maximalen Erträgen, intensiver Bodenbearbeitung oder der Einsatz von synthetischen Düngern und Pestiziden hat großen Teilen der Weltbevölkerung Lebensmittelsicherheit ermöglicht.

Die Kehrseite dieser Errungenschaft: Bodenerosion, Humusschwund und die existenzielle Bedrohung der Artenvielfalt.

Jetzt gilt es, unsere Landwirtschaft und Ernährungssysteme als wichtigste Lebensgrundlage zu sichern, zu erhalten und nachhaltig zu gestalten.

Austausch und Inspiration durch unsere FFC Feldgespräche erleben

In unseren "FFC Feldgesprächen" steigen wir in ein bestimmtes zukunftsrelevantes Thema der Ernährung und Landwirtschaft ein. Gemeinsam möchten wir unsere Böden verbessern, die Biodiversität erhöhen und die Klimabilanz des Landwirtschafts- und Ernährungssektors optimieren. Werde Teil unserer Bewegung, triff in diesem Format auf die Innovator:innen und Macher:innen der Agrifood-Branche und gestalte die Transformation mit.

Mit dem Newsletter keine Updates mehr verpassen

Unser Newsletter ist die einfachste Möglichkeit, nah an Farm-Food-Climate dranzubleiben. Wir informieren Euch monatlich über Termine und Einladungen zu unseren FFC Feldgesprächen und weiteren FFC Events. Außerdem erwarten Dich darin Neuigkeiten und Möglichkeiten des Mitgestaltens in unseren aktuellen Wirkungsfeldern und weiteren Themen.

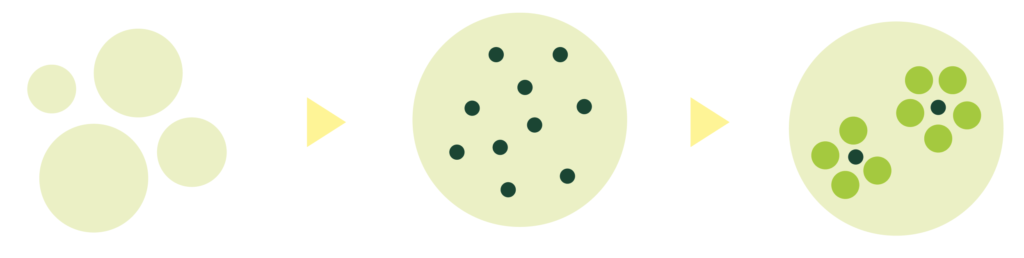

Collective-Action-Prozess

Für wirksame Veränderungen braucht es Räume für Co-Creation, Vertrauen, offene Gespräche und Austausch auf Augenhöhe. Wir stehen für das Schmieden starker und oft unkonventioneller Partnerschaften. Neue Netzwerke und lebendige Ökosysteme statt Wettbewerb, Silodenken und Linearität.

Wir setzen Themen-schwerpunkte

Landwirtschaft und Ernährung ist ein breites Feld. Für echte Veränderung braucht es einen klaren Handlungsbereich. Sobald sich Akteur:innen zusammenschließen und zu einem spezifischen Thema gemeinsam aktiv werden, entsteht ein Wirkungsfeld. Unsere Wirkungsfelder bei Farm-Food-Climate sind vielseitig und reichen von Agroforstwirtschaft bis Gemeinschaftsverpflegung. Wir setzen überall dort an, wo wir die größten Wirkungspotentiale identifizieren.

Wir identifizieren den Handlungs-bedarf

Egal ob es um die Verwendung von Lebensmittelabfällen als Tierfutter geht, die digitale Vernetzung von Akteur:innen entlang von Lieferketten oder die Zusammenarbeit von Landwirt:innen und Kantinen zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten: In jedem Wirkungsfeld definieren wir gemeinsam mit Expert:innen und relevanten Akteursgruppen konkrete Herausforderungen mit Potenzial zur systemischen Veränderung.

Wir setzen Projekte um, die keiner alleine schaffen kann

Mit unseren Collective-Action-Projekten leisten wir einen Beitrag zur Lösung einer Herausforderung in einem Wirkungsfeld. Für jedes Collective-Action-Projekt entwickeln wir eine Vision, definieren Beteiligungsprozesse, mobilisieren relevante Stakeholder:innen – und kommen so schnell in die Umsetzung. Collective-Action-Projekte können unterschiedliche Formen annehmen: von landwirtschaftlichen Modellregionen, über transparente Fördermöglichkeiten für regenerative Landwirtschaft bis hin zu Gesetzesinitiativen.

Wir setzen Fokus und bündeln unsere Kräfte

Landwirtschaft und Ernährung – das ist ein breites Feld. Für echte Veränderung braucht es einen klaren Handlungsbereich .Sobald sich Akteur:innen zusammenschließen und in einem bestimmten Bereich gemeinsam aktiv werden, entsteht ein Wirkungsfeld. Unsere Wirkungsfelder bei Farm-Food-Climate reichen aktuell von Agriforstwirtschaft bis Gemeinschaftsverpflegung und setzen überall dort an, wo wir die größten Wirkungspotentiale identifizieren.

Wir identifizieren den Handlungsbedarf

Ob die Verwendung von Lebensmittelabfällen als Tierfutter, die digitale Vernetzung der Lieferkettenakteur:innen oder die Zusammenarbeit von Landwirt:innen und Kantinen zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. In jedem Wirkungsfeld definieren wir gemeinsam mit Expert:innen und der Community konkrete Herausforderungen mit system-wirksamen Potenzial.

Wir starten Projekte, die keiner alleine schaffen kann

Für wirksame Veränderungen braucht es Räume für Co-Creation, Vertrauen, offene Gespräche und Austausch auf Augenhöhe. Wir stehen für das Schmieden starker und oft unkonventioneller Partnerschaften. Neue Netzwerke und lebendige Ökosysteme statt Wettbewerb, Silodenken und Linearität.

Gemeinsam identifizieren wir Herausforderungen, entwickeln kollaborative Projekte und bringen Lösungen in die Umsetzung.

Unsere Wirkungsfelder

Du hast Fragen oder möchtest mit uns zusammenarbeiten?

Nutze unser Kontaktformular oder schreib uns einfach eine E-Mail.

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen

ProjectTogether koordiniert die Aktivitäten von Farm-Food-Climate. Im Team arbeiten mit:

Unsere Förderpartner:innen

Wir danken unseren Förderpartner:innen für ihr Vertrauen.

Farm-Food-Climate wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen seines Innovationsprogramms gefördert und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Projektträger betreut.

Häufig gestellte Fragen

Es gibt verschiedene Wege, wie Du bei Farm-Food-Climate mitwirken kannst. Die verschiedenen Möglichkeiten haben wir auf dieser Seite für Dich beschrieben.

Wir sind eine non-profit Organisation und werden von verschiedenen Geldgeber:innen finanziert: Die elobau Stiftung versteht sich als ein kooperativer, fördernder, begleitender und selbst operativ tätiger Akteur und Partner aus der Zivilgesellschaft. Die Famtastisch Stiftung treibt den Wandel zu einem fairen, ausgewogenen und resilienten Ernährungssystem voran, indem sie zukunftsorientierte Lösungsansätze zum Wachsen bringen. Damit die heutigen und zukünftigen Generationen eine gerechtere Zukunft haben. Die Stiftung Mercator Schweiz setzt sich für eine offene, solidarische und ökologisch nachhaltige Gesellschaft ein, die allen Menschen gerechte Chancen und Möglichkeiten zur Mitgestaltung bietet. Farm-Food-Climate wird darüber hinaus vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen seines Innovationsprogramms gefördert und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Projektträger betreut.

Farm-Food-Climate besteht seit August 2020. Dabei hat die Mission in den vergangenen drei Jahren verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen.

Farm-Food-Climate ist eine Mission von ProjectTogether.

ProjectTogether ist eine gemeinnützige Organisation, die gesellschaftliche Transformation vorantreibt. Dazu schafft ProjectTogether missionsorientierte Prozesse und koordiniert Hunderte von Akteur:innen bei der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen für drängende Herausforderungen. Von Bürger:innen über den Staat bis zu Unternehmen: In den von uns koordinierten Prozessen gestalten alle mit. Diese koordinierten Prozesse heißen Collective Action.

Wir sind überzeugt: Wandel gelingt nur mit System. Damit gute Lösungen Wirklichkeit werden, erproben wir neue Instrumente und Methoden, wie wir als Gesellschaft zusammenarbeiten. Wir verbinden dazu alle, die es für die notwendigen Veränderungen braucht, und gehen gemeinsam gesetzte Ziele an. Neben Farm-Food-Climate gibt es weitere Missionen wie Circular Futures oder die Welcome Alliance.

Ein Collective Action Projekt zeichnet sich durch seinen systemischen und wirkungsvollen Lösungsansatz aus, der nur durch das Zusammenarbeiten und -wirken verschiedener Stakeholdergruppen gelöst werden kann.

Collective Action-Projekte tragen zu weitreichenden Veränderungen bei, indem sie durch neue Impulse an den richtigen Stellschrauben im System konkrete Lösungsvorschläge setzen. Diese Projekte versuchen die Rahmenbedingungen eines Wirkungsbereich der Landwirtschaft und Ernährungssysteme zu beeinflussen – immer mit dem Ziel, dass diese Rahmenbedingungen das System zukunftstauglicher gestalten.

Die Ergebnisse von Collective Action-Projekten sollten im Idealfall repliziert werden können und in weiteren Kontexten (beispielsweise international oder in anderen Regionen) anwendbar sein. Dies dient dazu, ihre Wirkung zu vergrößern.

Collective Action-Projekte sind oft von ihrer Natur aus nur durch die gemeinsame Arbeit verschiedener Akteur:innen zu erschaffen (Beispiel: Akteur:in A verfügt über den Zugang zu einer Nutzergruppe, Akteur:in B über das Wissen oder die Ressourcen, Akteur:in C verfügt über die Position oder Kapazität, das Projekt voran zu tragen). Beteiligte in Collective Action-Projekten haben einen geteilte Bereitschaft, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.

Unter Lösungsgeber:innen verstehen wir sämtliche Vorhaben, die bemüht sind, Lösungsansätze auf die Straße zu bringen. Das können sowohl Initiativen als auch Collective Action-Projekte sein.

Akteur:innen sind Einzelpersonen oder Organisationen, die im Rahmen von Farm-Food-Climate (finanzielle) Ressourcen, Erfahrungen oder Expertise zur Verfügung stellen und sich aktiv einbringen. Ob aus der Wirtschaft (z.B. Lebensmittelproduktion, Einzelhandel, Großhandel, Logistik & Transport), Zivilgesellschaft (z.B. Verbände, Stiftungen), Politik oder Wissenschaft – was zählt, ist das unser gemeinsames Ziel und der Wille zur Zusammenarbeit geteilt wird.

ProjectTogether (und somit auch Farm-Food-Climate) ist eine unabhängige Organisation, die das Ziel hat, verschiedene Akteur:innen zusammenzubringen – auch Parteiübergreifend. Wir sind prinzipiell politisch unabhängig.

Wir als Farm-Food-Climate sind nur indirekt auf dem Feld tätig. Jedoch sind die Initiativen aus unserer Community diejenigen Praktiker:innen, die direkt in der Umsetzung arbeiten. Neben Landwirt:innen gehören Unternehmen und Initiativen zu unseren Netzwerkpartner:innen, die den direkten Praxisbezug haben. Wir verstehen es vielmehr als unseren Auftrag, diese Unternehmen und Personen durch unsere Arbeit zu befähigen, ihre Missionen noch besser in die Umsetzung bringen zu können.

Wir sind Farm-Food-Climate. Eine Mission von ProjectTogether.

ProjectTogether ist eine gemeinnützige Organisation, die gesellschaftliche Transformation vorantreibt. Dazu schafft ProjectTogether missionsorientierte Prozesse und koordiniert Hunderte von Akteur:innen bei der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen für drängende Herausforderungen. Partner:innen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft erproben dabei Instrumente und Methoden für eine transformative Gesellschaft, etwa Open Social Innovation, Bürgerbeteiligung, Reallabore oder Collective Funding.